科技興農,創新富農

實驗室裡,育種人員小心翼翼地觀察著剛發芽的幼苗;試驗田中,農技專家記錄著新品種的數據;生產車間裡,一粒粒種子經過篩選、包衣,被送進冷庫儲存……一場關乎中國人飯碗的「種子保坊戰」正在濰坊悄悄進行。

「進口番茄種子一度賣到10元一粒,約1250-2000元/克,比黃金還貴。」壽光市三元朱村黨支部書記王樂義回憶。 2010年,壽光種植的上千個蔬菜品種中,54%來自“洋種子”,番茄、茄子、黃瓜等常見蔬菜大都依賴進口種苗。

這場種子危機激發了濰坊農業工作者的鬥志。如今,濰坊自主研發的蔬菜品種已達277個,國產蔬菜種子市場佔有率由十年前的30%提升至80%。從被動依賴到自主可控,瀟坊打了一場漂亮的種業翻身仗。

危機:被「卡脖子」的蔬菜之鄉

1990年代,濰坊農業面臨嚴峻挑戰。作為「中國蔬菜之鄉」的壽光,雖然設施農業全國領先,但種子來源卻嚴重依賴進口。

「外國種子公司依靠掌握的自主智慧財產權,經常坐地起價,動不動就斷貨。」壽光三木種苗有限公司董事長劉樹森回憶,當時進口番茄種子每袋(1000粒)售價從250元一路漲到600多元,僅番茄用種,壽光菜農元。

更令人擔憂的是,這些「洋種子」並非針對中國氣候和土壤條件培育,有「水土不服」的風險。山東菲達種業科技有限公司總經理徐召智當年在做種子銷售時發現,外地品種在山東半島種植常因不適應氣候而受災減產。

中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田指出:「在種子領域,我國的主糧跟國際上差距很小,真正有差距的是蔬菜、禽類、養殖等領域。」這直接關係到百姓的「菜籃子」安全。

種子是農業的“晶片”,一旦被“卡脖子”,整個農業產業鏈都將受制於人。面對這一嚴峻形勢,濰坊的種業工作者下定決心要打破國外壟斷。

破局:從「土辦法」到現代化育種

「當時很多人說我傻,放著輕鬆賺錢的代理生意不做,偏要去做投入大、週期長、風險高的育種。」劉樹森在1998年毅然放棄利潤豐厚的代理業務,創立三木種苗,全心投入自主育種研發。

創業初期,條件極為艱苦。沒有專業實驗室,劉樹森就把大棚當辦公室;缺乏先進設備,他就用最原始的「土辦法」──每天早晨6點半鑽進大棚,觀察紀錄,授粉雜交。

育種是一場與時間的賽跑。徐召智為確保培育出優質小麥新品種,從2007年開始初期雜交試驗,到2014年收穫穩定材料,再到2020年進入省審定,付出了十餘年的心血。

為了籌集研發資金,徐召智甚至賣掉家產:“老人給蓋的房子我都賣了。承包地需要買農藥買化肥,沒有錢,我把家裡第二套樓房也賣了,支付了老百姓地錢、聯合收割機錢和農民工工資。”

這些種業人的努力逐漸結出碩果。 2012年,三木種苗推出首個自主研發的番茄品種。 2021年,徐召智團隊培育的「菲達6號」以生產試驗第一名的成績通過山東省審定,填補了濰坊市近20年沒有小麥新品種獲省審的歷史空白。

「民間隊」得力,「官方隊」同樣不容小覷。濰坊市農科院小麥研究所負責人於海濤博士主持選育的小麥新品種「濰麥12」2022年透過國家小麥新品種審定,成為濰坊市第一個通過國審的小麥自主品種。此品種增產幅度明顯,綜合抗性突出,顯著提升了小麥種植者的收入和種植積極性。

創新:科技賦能現代種業

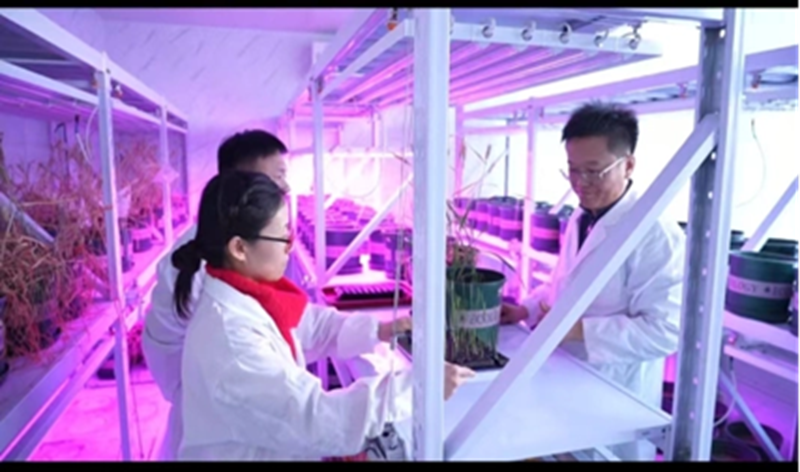

隨著基礎育種的突破,濰坊種業開始朝著「生物技術+人工智慧+大數據資訊技術」的現代化育種方向邁進。

北京大學現代農業研究院副院長張興平研究員在國際上首次成功建構西瓜屬超級泛基因組圖譜,達到國際領先水準。這項基礎研究的突破,為後續品種改良提供了重要理論基礎。院長鄧興旺院士成功研究大豆玉米帶狀複合種植一體化除草模式,為國家「穩糧增豆」的重大策略做出新貢獻。

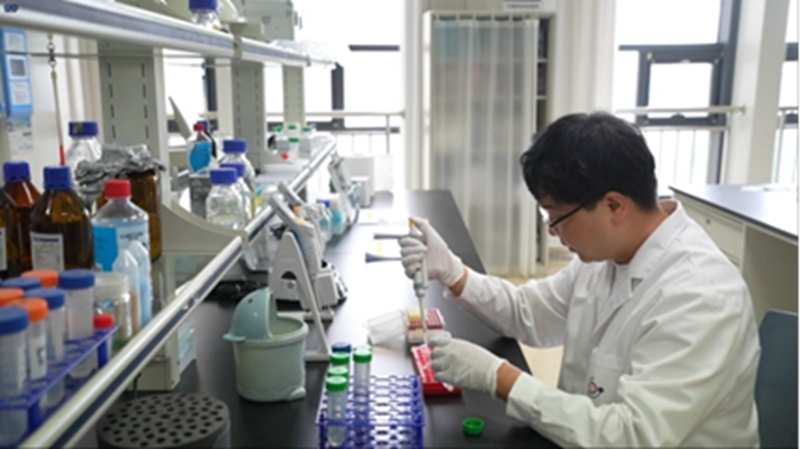

分子育種等先進技術的應用大大提高了育種效率。優奈爾生技有限公司實驗室主任金炳奎博士帶領團隊將西瓜育種週期從3年縮短至1年。這種技術創新正是濰坊種業從「跟跑」到「並跑」甚至「領先」的關鍵。

濰坊市農業科學院副院長、花生專家付春帶領團隊採用大拱棚一年兩季加代育種技術,結合海南加代繁育,創建了花生一年三代育種模式,利用分子標記與近紅外線無損檢測技術等輔助手段,有效提高了育種效率,僅用5年時間就趕上國內其他科研成系列的高花生步伐。其中「濰花25號」不僅油酸含量高達80%以上,遠超普通花生品種,而且在產量、抗病性和抗逆性等方面表現卓越。

濰坊市高度重視種質資源保護,建立市級公益性種質資源庫,入庫種質資源3,341份。壽光蔬菜種業集團建成全省最大的蔬菜種質資源庫,收集種質資源2.5萬份。這些資源為育種創新提供了豐富素材。

產學研深度融合為種業創新註入強勁動力。濰坊鼓勵種業企業與北京大學現代農業研究院、中國農科院等科研院所進行創新攻關,組成十字花科、茄科等10個科研創新團隊。

突破:從“一粒種子”到“萬畝良田”

育種成果最終要接受市場的檢驗。濰坊種業創新最顯著的成效體現在國產種子市場佔有率的快速提升。

山東永盛農業發展有限公司董事長梁增文團隊從事豆類茄果類蔬菜種子研發,累計推廣蔬菜新品300多萬畝,實現社會效益600多億元,為無數農民播下了致富的種子。

濰坊農業科學院黨委副書記趙慶柱研究員矢志園林綠化植物研究,培育的「首都」豆梨在第八屆黃河三角洲(濱州·惠民)綠化交易博覽會上獲得「2019全國十大耐鹽鹼苗木金獎」。審定良種已在全國十餘個省市累計推廣應用20餘萬株,對全國綠化美化及鄉村振興做出了積極貢獻。

「我們國產的番茄種子,一袋比國外品種便宜二三百元,高端種子便宜更多。」劉樹森算了一筆賬:按照壽光一年8萬袋左右的使用量,每年能為菜農節省2000多萬元的種子錢。

在糧油作物方面,濰坊也取得重大突破。目前,全市已審定濰麥系列、立原系列、濰花系列、濰豆系列等27個糧油作物新品種。其中,濰麥12、濰麥13、立原296通過了國家審定。

山東立原種業有限公司總經理陳海源團隊先後選育審定「立原296」「立原26」「華太826」「立原33」等4個玉米新品種,抗病性強,增產顯著,累計推廣1000萬畝,創造了畝均增產30.2公斤累計增加30億公斤的產量顯著性3.2公斤。以每畝增收70元計算,這些品種已為社會帶來超過7億元的經濟效益。

良種推廣成效顯著。市府農業技術推廣中心相關負責人介紹,全市佈設10個示範點,進行新品種展示示範,組織觀摩交流、看禾選種,讓農民直觀地看到新品種的優勢。目前,全市小麥、玉米等主要農作物良種覆蓋率達98%以上。

從蔬菜到糧食,從大田作物到經濟作物,濰坊種子正支撐起越來越廣大的農地。這些品種不僅適應本地氣候條件,而且在產量、品質和抗性方面表現出色,真正實現了「藏糧於技」。

擴散:「濰坊種子」的全國佈局

隨著自身種業實力的增強,濰坊種子開始走向全國乃至世界市場。

臨朐華良種業的「華良165甜糯玉米」在2024年亞洲種子大會上引發關注,吸引了伊朗、印度等20個國家的種子企業前來諮詢洽談,實現了國產玉米種子出口「零的突破」。

華盛農業集團多年來專注於蘿蔔、白菜等優質蔬菜種子培育,目前已育成各類蔬菜品種300餘個,瓜菜種子年銷售量400噸以上,佔山東省市場份額的1/10,帶動蔬菜種植戶40多萬戶,產品銷往全國各地並出口到歐洲、中東、東南亞、美國、澳大利亞20%。

濰坊的蔬菜種子正隨著蔬菜生產的「濰坊標準」輸送到全國各地。目前,在山東、江西、河北、內蒙古等27個省份的蔬菜主產區都出現了濰坊種子的身影。

國際化佈局成為濰坊種業發展的新方向。一些有實力的種業企業開始透過收購國際種商、建立海外試驗站等方式,將國產優質種子推向全球市場。

從被動引進到主動輸出,濰坊種業實現了歷史性跨越。這不僅是市場的拓展,更是技術自信與產業自信的體現。

政策:打造“中國農業種業矽谷”

濰坊種業的崛起,與強而有力的政策支持密不可分。 2021年6月,濰坊市政府辦公室印發《關於加速促進現代種業創新發展的實施意見》,紮實開展現代種業振興行動。

濰坊市政府也推出了《打造中國農業種業矽谷行動方案》,明確提出到2025年,建設10家省級以上種質資源保護單位,培育20個具有自主產值和重大應用前景的突破性優良品種,打造10家育種業繁推一體化領軍企業,形成年資知識產權200億元的智慧產業集群。

資金支持是政策落地的重要保障。濰坊每年安排2000萬元支持種業科研創新、企業做大做強,對符合國家研發標準的種業企業給予貼息補助,對取得「育繁推一體化」種子企業、中國種業信用骨幹企業等給予財政獎勵。

在人才引進方面,濰坊採取「引、聘、培」三種模式,直接引進國內外高階人才和育種領導專家,聘請資深科研人員協同創新合作,培養企業科研人才。目前,濰坊全市擁有種業研究人才237人,其中包括4位院士顧問、7位國家重點人才工程人選。

平台建設為種業創新提供重要支撐。北京大學現代農業研究院、國家現代蔬菜種業創新創業基地、中國農科院壽光蔬菜研發中心等一批「國字號」種業研發平台先後落地濰坊。

在金燦燦的麥田裡,徐召智小心翼翼地觀察麥穗的灌漿狀況。他選育的「菲達6號」小麥品種,不僅適應山東半島氣候,還能在內陸地區高產量穩產。

在壽光的育種溫室裡,劉樹森正在篩選抗番茄褐色皺紋果病毒的新品種。他說:“番茄褐色皺紋果病毒是番茄的頭號殺手,我們正加緊選育抗病品種,解決菜農這一痛點。”

從蔬菜到糧食,從實驗室到田間地頭,濰坊的種業人仍默默耕耘。他們深知,種子是農業的晶片,更是國家糧食安全的命脈。

Copyright ©

2006-2025,中華農業報,All rights reserved