科技興農,創新富農

六月的廈門,海風輕拂,綠意盎然。6月13日至15日,第三屆海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇在這座充滿活力的城市成功舉辦。近百名來自兩岸高校的學者、科研專家、企業代表及媒體人齊聚一堂,圍繞鄉村振興與共同富裕的時代命題,展開了一場場熱烈而深刻的討論,會場內思維的火花不斷迸發,處處洋溢著兩岸攜手共謀發展的熱切氛圍。

6月13日上午,論壇開幕式在眾人期待中拉開帷幕。中國社會科學院學部委員、農村發展研究所所長魏後凱,海峽兩岸農業交流協會會長魏百剛,廈門市海滄區人民政府副區長姬侃先後登臺致辭,為論壇錨定方向。

魏後凱語氣堅定地指出:如今兩岸農業與鄉村振興合作正實現從零散的點對點合作,向機制化、常態化模式的跨越升級。他著重強調,本屆論壇特別增設職業教育、漁業發展、綠色食品等貼合兩岸人才需求與產業趨勢的議題,為鄉村振興事業賦予了全新內涵,也為兩岸合作搭建了更廣闊的平臺。

魏百剛在致辭時,眼神中滿是對兩岸農業合作前景的憧憬。他動情地表示,鄉村振興是中華民族偉大復興征程中不可或缺的基石。當下,大陸正以中央一號檔為指引,全面推進鄉村振興戰略,這無疑為兩岸農業合作開闢出一片廣闊的藍海。他還以廣西北海 “漁光互補” 養殖基地、廣東 “柏宮源” 茶品牌等臺胞創業專案為例,生動展現了臺灣精緻農業在大陸落地生根、蓬勃發展的景象。這些專案不僅為我國農業發展注入了新模式、新理念,更成為兩岸農業合作共贏的鮮活注腳。魏百剛進一步提出,未來將通過用好臺創園平臺、深化技術協同、互通特色品種、共融鄉村建設理念這四大路徑,持續推動兩岸在農業科技、產業對接等領域的深度合作,讓更多臺胞能夠共用大陸鄉村振興的豐碩成果。

姬侃則從地方發展的視角出發,強調鄉村振興是兩岸同胞心之所向、共同追求的目標。他回顧道,近年來大陸在鄉村振興領域成績斐然,而兩岸在農業科技、鄉村旅遊、特色農產品開發等方面的合作也日益緊密。眾多臺灣同胞帶著先進的理念與豐富的經驗,積極投身大陸鄉村建設,與大陸同胞攜手推動鄉村發展邁向新臺階。展望未來,他呼籲進一步打破交流壁壘,在政策支持、人才培養、技術共用等方面持續發力,深化兩岸在鄉村領域的交流合作。

中國社會科學院大學黨委常委、副校長高文書在《促進非農就業推動共同富裕》的報告中,深入剖析了非農就業對農民增收的關鍵作用。他認為,非農就業已成為農民增收的核心驅動力,未來應通過強化製造業和服務業技能培訓、推動縣域特色產業聯動、完善農民工社會保障與創業環境,以及構建 “頭雁工程” 等人才回流機制,充分釋放農村人力資源潛力,為鄉村振興注入源源不斷的動力。

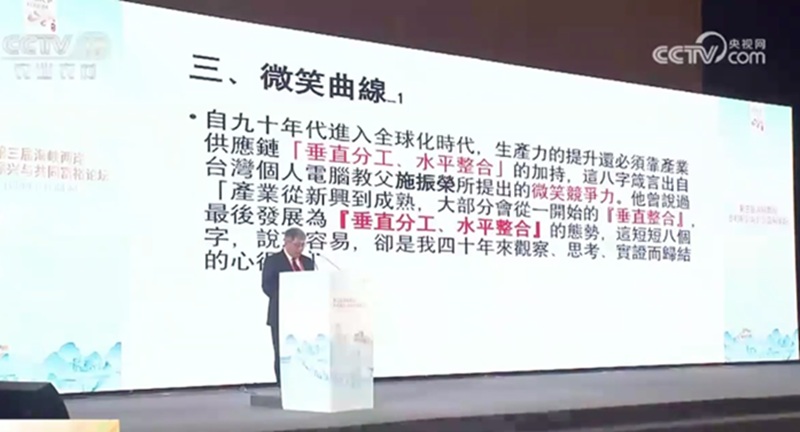

兩位來自臺灣的專家也分別帶來了《談提升農業微笑曲線共創雙贏》和《城鄉發展的跨域治理:基於社會發展矩陣與跨域治理架構》的精彩報告,從不同角度為兩岸鄉村發展提供了新的思路與視角。

6月13日下午,九個分論壇同步開啟,兩岸城鄉融合發展論壇、兩岸農業綠色發展論壇等涵蓋鄉村振興多個前沿熱點領域。在各個分論壇現場,兩岸學者、業界代表及青年學子各抒己見、暢所欲言,圍繞鄉村振興戰略實施路徑創新、兩岸農業合作機制深化等議題展開深入交流,思維的碰撞不斷激發出創新的火花。論壇期間,與會嘉賓還走進廈門周邊鄉村,實地考察鄉村振興實踐案例,近距離感受鄉村發展新貌,汲取寶貴的實踐經驗。

作為第十七屆海峽論壇分論壇及國台辦2025年對臺交流重點專案,本屆論壇成功搭建起高端對話平臺,彙聚了兩岸“三農”領域的智慧結晶。論壇所形成的新思路、新方案,將有力推動兩岸農業農村領域合作向更深層次、更寬領域邁進,為助力兩岸鄉村振興實踐、增進同胞福祉提供強大助力,也為兩岸交流融合的美好未來描繪出一幅絢麗的鄉村振興新圖景。

Copyright ©

2006-2025,中華農業報,All rights reserved