科技興農,創新富農

倉廩實而天下安,農業興則百業昌。作為我國首個國家級農業高新技術產業示範區,陝西楊凌肩負著引領乾旱半乾旱地區現代農業發展的使命,與國家糧食安全和農業現代化緊密相連。

這裡,曾是後稷「教民農莊」的中華農耕文明發祥地,如今,這片厚植著千年農耕基因的熱土,正以前所未有的創新活力,演繹著一場政府、高校、企業與基層鄉村深度融合、協同發展的生動實踐。一個以「農科」為特色、以「創新」為內核,具有國際影響力的現代化「農科之城」正拔節生長,向世界展示著現代農業發展的「中國方案」。

政府擘畫:建構最優創新生態,打造發展“強引擎”

從關中小鎮到農科之城,楊凌的發展活力源自於頂樓設計的高瞻遠矚與體制機制的持續創新。楊凌示範區自成立以來,就聚焦國家糧食安全、食品安全等重大戰略需求,在動植物育種、植物保護、農業生物技術、旱區農業與節水技術、黃土高原水土流失綜合治理等研究領域形成鮮明特色與優勢,為促進旱區農業發展和農民增收提供智力支撐。

深化體制機制改革,也是楊凌釋放創新活力的關鍵一招,示範區持續深化「放管服」改革,大力推動政務服務標準化、規範化、便利化工作,全面實施相對集中行政審批、「證照分離」、工程建設項目審批、商事制度改革,全面落實「一網、一門、證照分離」、工程建設項目審批、商事制度改革,全面落實「一網、一門、一次環境化要求

重大平台載體能階的提升,則為楊凌插上了騰飛的翅膀。近年來,楊凌示範區充分發揮農科教資源優勢,不斷加強軟硬體建設,相繼建成上合組織現代農業交流中心、現代農業發展研究院、國際聯合實驗室、楊凌綜合保稅區、秦創原農業創新驅動平台等平台載體。僅上合組織農業技術交流培訓示範基地,就累計承辦國家援外培訓項目150餘期,為超過130個國家培訓了4100多名政府官員、農業科研人才,培訓內容涵蓋水土保持、節水灌溉、生態環境調控等11個領域,向發展中國家共享“中國智慧”,為全球旱區分享“中國世界農業經驗”。

同時,楊凌也錨定秦創原創新驅動平台農業板塊總窗口定位,高標準建設秦創原農業板塊創新驅動平台,出台專項政策,引進並培育了一批高標準建設秦創原農業板塊創新驅動平台,出台專項政策,引進並培育了一批高層次創新創業人才團隊,入駐數百家科技型企業,成功打通「研發——成長」產業化的快速通道,讓創新的「珍珠種子」能在楊大樹長成「參天長」。

高校賦能:活化創新源頭活水,鍛造人才“智力核”

以西北農林科技大學、陝西農林職業技術大學為代表的大學,是楊凌農科創新城重要的「最強腦」和人才搖籃。它們不僅是基礎研究的主力軍,更是關鍵技術突破的策源地和國家戰略科技力量的重要組成部分。

“國之重器”,守護中國飯碗。近年來,在紮根楊凌的大學研究團隊裡,一批批關乎國計民生的農業科研成果相繼湧現,為國家糧食安全與農業永續發展提供了堅實的科技支撐。西北農林科技大學康振生院士團隊在小麥條銹病源頭治理與永續控制領域取得重大突破,為我國小麥安全生產保駕護航;薛吉全教授團隊選育的「陝單系列」玉米新品種,以其高產、抗逆、廣適的特性,在西北旱區歡迎,深受農民…深受農民…

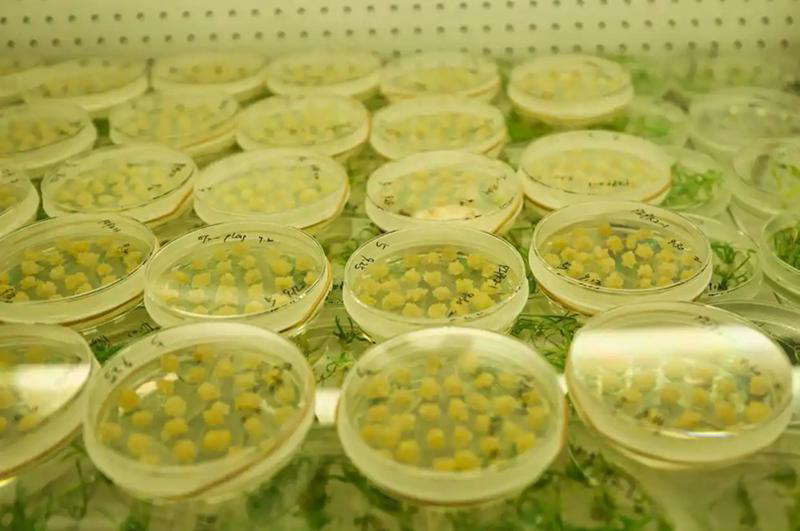

「現在我們做小麥、蘋果、玉米、獼猴桃、油菜等作物的研究多一些,主要面向乾旱半乾旱地區的農業發展,許多科研成果已經在國內外落地應用,對當地農業種植起到了很大的促進作用。」物抗逆與高效生產全國重點實驗室(西北農林科技大學)正高級實驗師黃雪玲介紹。在油菜育種、蘋果產業化、設施農業、節水灌溉等領域,楊凌的研究力量已處於國內領先甚至國際先進水準。

“產業需要什麼,高校就研究什麼”,這在楊凌不僅是口號,更是常態。 「區校一體、協同創新」這種深度融合在楊凌已從理念轉化為具體行動,高校的實驗室與企業的車間、鄉村的田地實現了無縫對接,「論文寫在大地上,成果留在農民家」的生動實踐成為楊凌農科產業的一道亮麗風景。

人才培育與集聚是楊凌持續發展的基石。依托高校雄厚的教育資源和學科優勢,多年來,楊凌持續為國家和社會輸送大量高素質農業科技人才、管理人才和創新創業人才。同時,也以優厚的政策、廣闊的平台和宜居的環境,吸引了海內外大批優秀學者和科研團隊加盟,為農科城的建設提供源源不絕的智力支持。

企業群聚:驅動產業能階躍升,壯大市場“生力軍”

企業作為技術創新和產業發展的核心主體,在楊凌農科創新城建設中扮演著科技成果「轉換器」和產業升級「助推器」的關鍵角色。在楊凌,企業不再是創新的旁觀者,而是當之無愧的主體和主角,它們敏銳地捕捉市場脈搏,將科技成果轉化為實實在在的生產力。

隨著楊凌農科產業群聚效應日益凸顯。圍繞農業產業鏈佈局的創新鏈吸引了許多國內外知名科技型企業進駐,形成了特色鮮明的產業群聚。特別是在種業領域,先正達、農墾大華、登海迪興、良科等領導企業匯聚,致力於打造「中國種業矽谷」。農產品精深加工、農業智慧裝備製造、生物醫藥及大健康、涉農服務等產業方面也湧現一批高成長性企業。

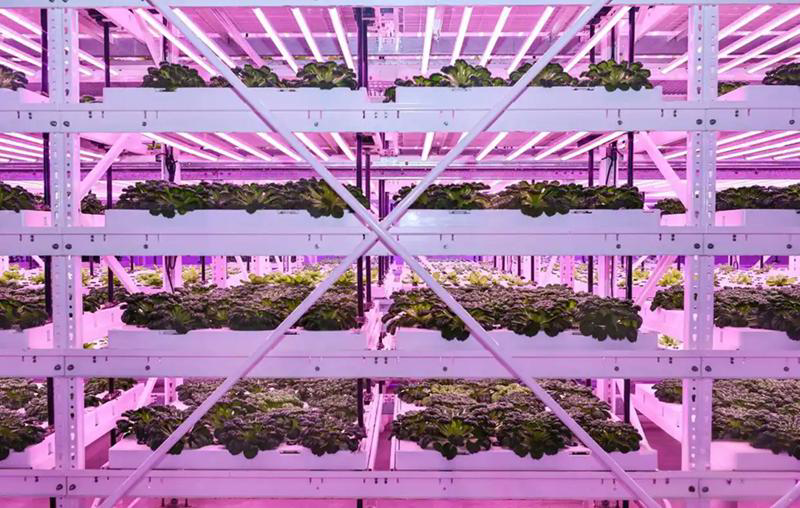

在楊凌智慧農業示範園,展示了許多農業智慧裝備,其中「智慧雲倉」設備格外吸引參觀人員的目光,與大家印像中傳統大棚裡泥土遍布、全靠人力打理的場景不同,這裡處處透著科技的氣息。方艙內的溫度、濕度、光照等環境參數,都透過智慧感測器即時監測,工作人員只需輕輕點擊,就能根據作物生長的需求,精準調節通風、灌溉、補光等設備,讓每一株作物都能在最適宜的環境中茁壯成長。在第32屆楊凌農高會智慧農機裝備展區,面對各類智能農機設備,來自津巴布韋的留學生Kumbie也感嘆道:“'這真是科技的極致'!農民、供應商、涉農企業和新技術新裝備聚集在一起,一切盡在楊凌農高會!”

成果轉化與品牌建立相輔相成。在楊凌,許多企業也積極承接大學和科研院所的科技成果,進行中試熟化和產業化開發,成功將一大批新品種、新技術、新裝備推向市場,創造了顯著的經濟和社會效益。同時,「楊凌農科」區域公用品牌建設成效也十分顯著,透過制定嚴格的准入標準、建構品牌管理體系、加大宣傳推廣力度,「楊凌農科」已成為高品質、可信賴農產品的象徵,大大提升了楊凌農產品和農業技術的市場認可度和附加價值。

基層實踐:暢通成果轉換“最後一公里”,繪就鄉村“新圖景”

農科創新的價值,最終要由廣大田野的實踐來檢驗和彰顯。基層鄉村不僅是科技成果應用的“試驗田”和“展示窗”,更是楊凌模式服務國家戰略、惠及億萬農民的出發點和落腳點。

在楊凌本土,智慧農業與綠色發展的畫卷正徐徐展開,為現代鄉村建設提供了樣板。無人機飛防、水肥一體化、智慧溫室環境精準管控、農業機器人等技術和裝備已成為許多家庭農場和合作社的“標配”,生產效率與資源利用率大幅提升。同時,楊凌積極探索綠色生態農業模式,大力推廣病蟲害綠色防治、農業廢棄物資源化利用、有機肥料替代肥料等技術,有效促進了農業的永續發展。

農文旅融合與新業態培育為楊凌的鄉村振興注入了新動能。依托獨特的農業科技資源和優美的田園風光,楊凌積極發展休閒農業、觀光農業、科普教育、農耕體驗、鄉村民宿等新業態,成功打造了楊凌現代農業創新園、王上村、田西村等一批特色鮮明的田園綜合體和美麗休閒鄉村。這些措施不僅拓展了農業的多種功能,挖掘了鄉村的多元價值,更有效促進了農民就業增收和鄉村的繁榮與活力。

「我們村沒山沒水,但鄉村振興和旅遊發展也能火,靠的是思想解放和服務用心。」田西村黨支部書記田小雄道出了家鄉的破局密碼。近年來,田西村透過自體改革和西北農林科技大學合作,推廣「田薯叔」地瓜品牌、打造「藝捨別院」鄉村農家樂、開展職業農民培訓、開設鄉村規劃公司……因地制宜、多措並舉,讓田西村從“污水橫流”的後進村發展成為“全國鄉村治理示範村”“陝西省鄉村旅遊示範村”,立足資源禀賦、依托科技支撐、深挖文化內涵,走出了一條特色鮮明的鄉村振興之路。

田西村的人才、資源、產業結合的發展形式,是楊凌眾多鄉村發展的縮影。近年來,楊凌不斷加強農村基層黨組織建設,提升鄉村治理體系和治理能力現代化水平,越來越多“新農人”們帶著知識、技術和新理念回到鄉村,成為鄉村振興的“領頭雁”,在承接科技成果轉化、參與產業鏈分工中,實現了自身的發展與鄉村的蝶變。

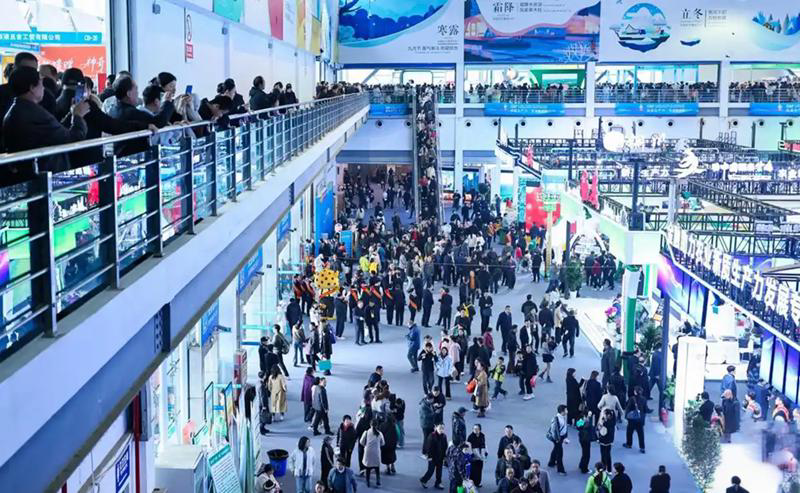

從古老的農耕文明中走來,向現代化的農業未來奮進,「農科之城」楊凌的國內外知名度越來越響。近期舉辦的第32屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會,現場共吸引161萬人次參觀,線上觀展瀏覽達1893萬人次,全球超千家媒體關注報道,全網信息總閱讀量6.5億人次……楊凌用實踐證明:當政府的“有形之手”、高校的“創新之腦”、發展成家的“完美實踐之場”,高校的“創新之腦”和“企業綜合之場”的完美實踐之場。

展望未來,肩負著新時代國家使命的楊凌,將繼續秉持「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念,以推動高品質發展為主題,以深化改革開放為動力,強化創新驅動,拓展國際合作,在服務國家農業科技自立自強、保障國家糧食安全、全面推進鄉村力量振奮的徵程中,貢獻更務實的征程中,貢獻更務實」。

Copyright ©

2006-2025,中華農業報,All rights reserved