科技興農,創新富農

翻開臺灣的移民史與文化圖譜,福建安溪始終是無法繞開的重要座標。這個置縣於五代後周、擁有千年建制的閩南古縣,不僅孕育了248萬臺灣安溪籍鄉親(約每十位臺灣人就有一位源自安溪),更以血脈為紐帶、以文化為橋樑,與寶島結下了綿延數百年的深厚情緣。

血脈同源是安臺聯結的根基。清代以來,因生計所趨,大批安溪先民懷揣鄉思渡海赴臺,輾轉於臺北木柵、南投凍頂山等與故土地理相似的丘陵地帶拓荒墾殖。他們將安溪的地名鐫刻在寶島大地上,如今臺灣仍有4個"安溪"同名村,彰化安溪里、嘉義南靖厝等冠籍地名,成為移民群體銘記祖籍的鮮活印記。先民帶來的不僅是墾殖技藝,更有清水祖師信仰等民俗文化,寺廟香火與祖墳墓碑上的祖籍印記,共同編織起跨越海峽的鄉愁記憶。在近現代史上,這份血脈聯結更催生出諸多傑出人物,曾任全國政協副主席的臺灣彰化人張克輝,早年便曾在安溪投身革命工作,用一生踐行兩岸同胞一家親的信念,成為兩岸交流的重要推動者。

茶香共韻是安臺文化的核心紐帶。臺灣茶史的基因圖譜中,深深鐫刻著安溪印記:清咸豐年間,安溪人林鳳池將烏龍茶苗從武夷山移植至南投凍頂山,孕育出享譽兩岸的凍頂烏龍茶;光緒年間,安溪人張乃妙攜12株鐵觀音茶苗赴臺,在木柵樟湖山開闢茶園,奠定臺灣木柵鐵觀音的發展根基;而臺灣包種茶的創製,亦源自安溪人王義程的技藝傳承 。如今,安溪手握"中國傳統制茶技藝及其相關習俗"與安溪鐵觀音茶文化系統"雙世遺"名片,鐵觀音品牌價值達1443.07億元,連續六年位居中國地理標誌產品榜首,與臺灣阿里山茶、高山金萱等形成互補共生的茶產業生態。臺灣阿里山茶業協會會長林建村直言:"兩岸茶文化一脈相承,是我們共同的驕傲,理應攜手讓中華茶香飄向更遠"。

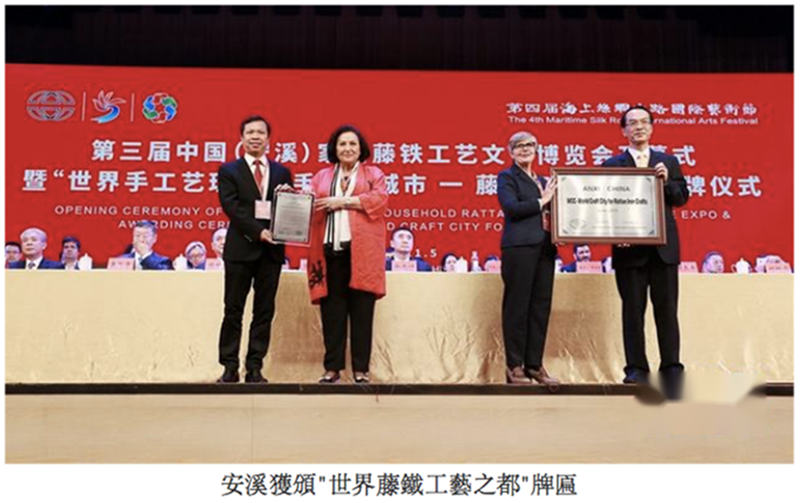

文脈相通與經貿互鑒讓這份聯結愈發緊密。如今,安臺交流已從傳統民俗延伸至多元領域:2025年世界閩南語金曲頒獎盛典在安溪舉辦,臺灣校園民謠奠基人葉佳修等兩岸音樂人齊聚,讓閩南語歌聲成為跨越海峽的文化信使;安溪作為"世界藤鐵工藝之都",其年產值305億元的藤鐵工藝品暢銷全球60多個國家和地區,其中便包含臺灣市場的深度參與。從歷史上劉銘傳時期安溪制茶師傅赴臺改良技藝,到如今兩岸鬥茶賽事、產業合作常態化,安臺交流在傳承中不斷煥發新生。

千年歲月流轉,安溪與臺灣的聯結早已超越地理阻隔。248萬臺胞的祖籍記憶、一脈相承的制茶技藝、共通的閩南語與民俗信仰,共同印證著"兩岸一家親"的深刻內涵。這座躋身全國百強縣第48位的經濟大縣,正以更開放的姿態,讓血脈親情與文化薪火在海峽兩岸代代相傳。

中華農業報記者 游清一福建/安溪報導

***“永誠譽臺灣青年創業基地”位於集美軟件園三期“羅普特科技園”A棟, 是專為臺灣青年在大陸創業就業搭建的重要平臺。基地位於廈門集美區,擁有優越的地理位置和完善的配套設施。基地積極為臺灣青年提供創業指導、政策諮詢、資源對接等服務,助力臺灣青年在大陸實現創業夢想。同時,基地也成為兩岸青年文化交流的重要場所,經常舉辦各類文化活動,促進兩岸青年相互瞭解、增進友誼。***

基地地址:廈門火炬高新區軟件園三期鳳岐路188-1號717

服務專線:13205939068洪老師

Copyright ©

2006-2025,中華農業報,All rights reserved